この度、『英語は決まり文句が8割 今日から役立つ「定型表現」学習法』という書籍を出版することになりました。

『英語は決まり文句が8割 今日から役立つ「定型表現」学習法』

『英語は決まり文句が8割 今日から役立つ「定型表現」学習法』

(講談社現代新書)

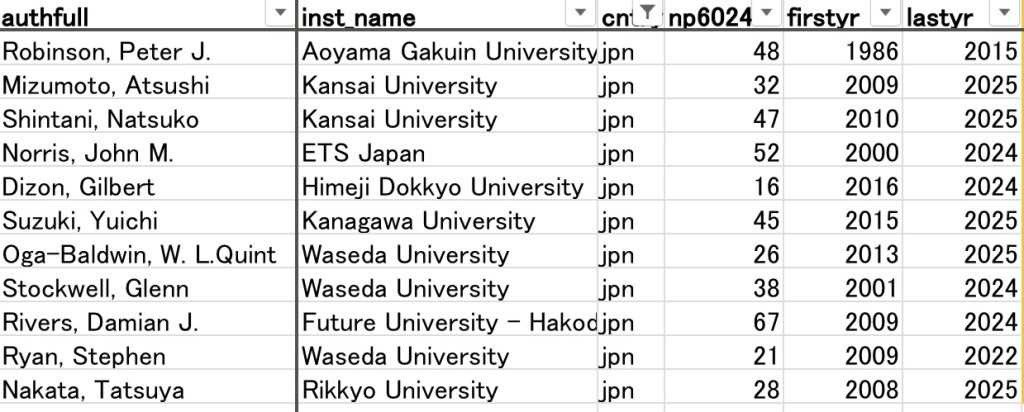

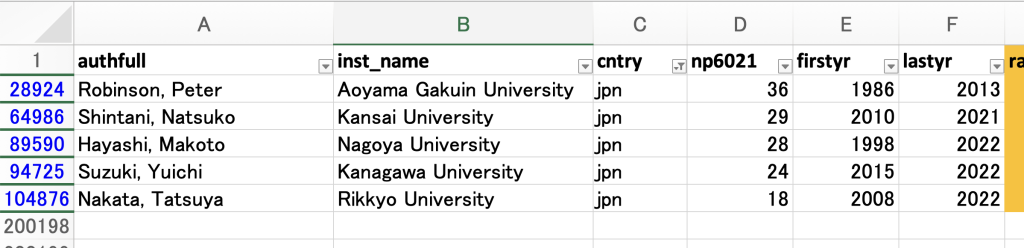

著者:中田達也

定価:990円(本体900円+税)

* Kindle版は825円(税込)です。

出版社:講談社

ページ数:240ページ

発売:2022年8月18日

英語を学習する上で、イディオム・コロケーション・複合語・句動詞などの定型表現が重要な役割を果たすことが近年の研究により示されています。

この書籍では、主に以下の3点について論じています。

(1) 定型表現が英語学習において果たす役割

(2) 定型表現の分類と特徴

(3) 定型表現の効果的な学習法

書籍は3章から構成されます。以下に、書籍の内容を一部ご紹介いたします。

はじめに

・「定型表現」とは何か ─文法と単語のはざま

・見過ごされてきた定型表現

・ほとんど研究されてこなかった

・母語話者の言葉の多くが実は定型表現

・定型表現がいよいよ「主役」へ

・本書を執筆した背景

・本書の構成

第1章 定型表現が重要な理由

・定型表現を学ぶ「8つの利点」

(1) 言語使用の正確性が上がる

(2) 言語使用の流暢性(=スピード)が上がる

(3) 言語を使って様々な機能を遂行できるようになる

(4) 状況にあった適切な言語を使用できるようになる

(5) すでに知っている単語への知識が深まる

(6) 未知の単語を覚えるきっかけとなる

(7) 文法知識の習得が促進される

(8) ある共同体(コミュニティ)への帰属を示す

・『実況パワフルプロ野球』が示す定型表現の重要性

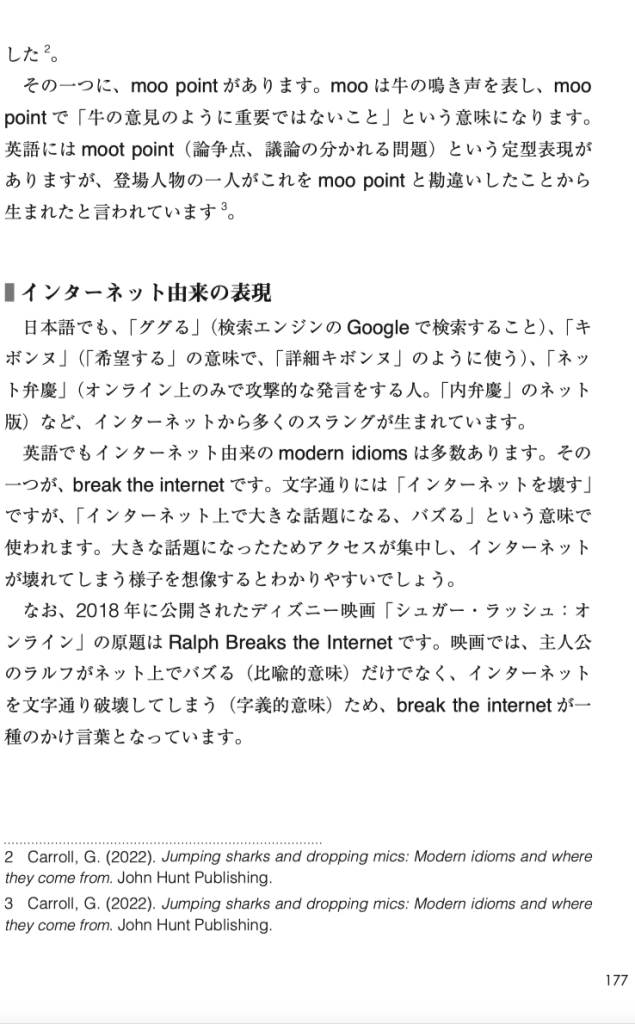

・「ネット弁慶」を英語で言えますか?

・母語話者だけでなく、学習者も定型表現を使うべき?

・定型表現を知ることのデメリット

・定型表現への執着が強すぎて2回離婚するはめになったある言語学者の話

第2章 奥深き定型表現の世界―その分類と特徴

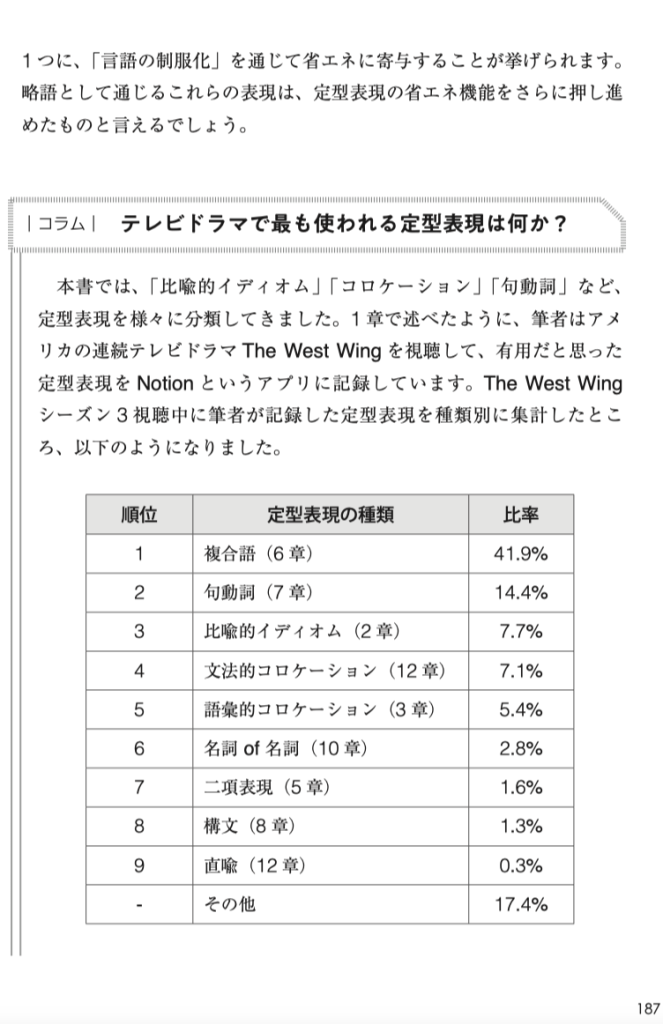

・8種類の定型表現:イディオム、コロケーション、二項表現、複合語、句動詞、慣習表現、構文、固定フレーズ

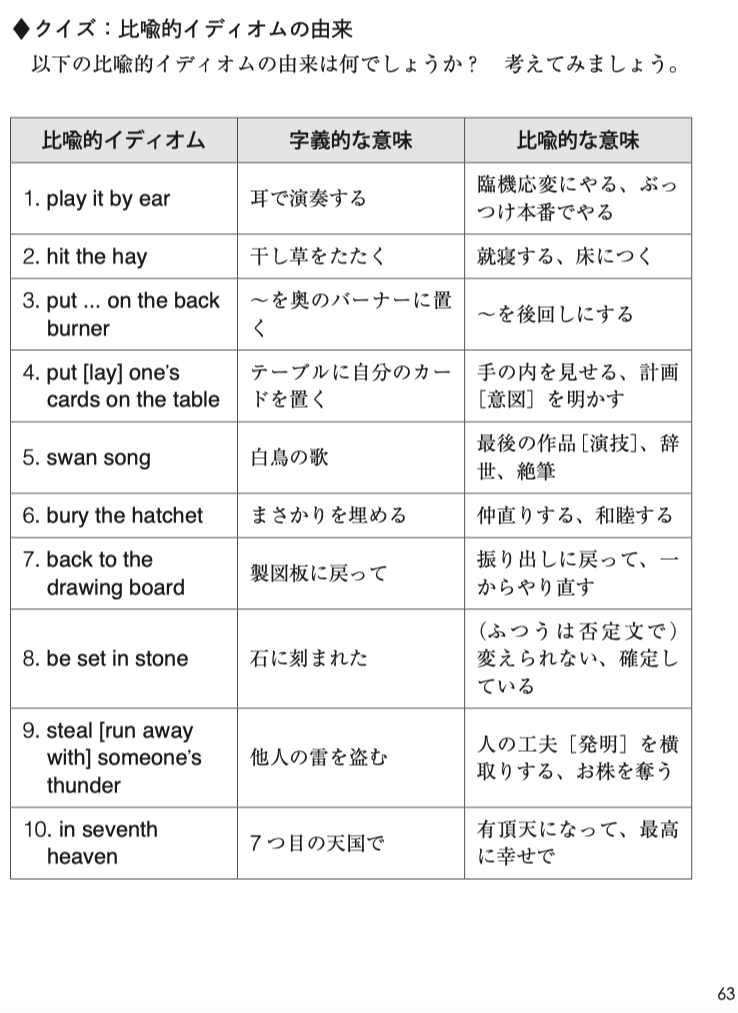

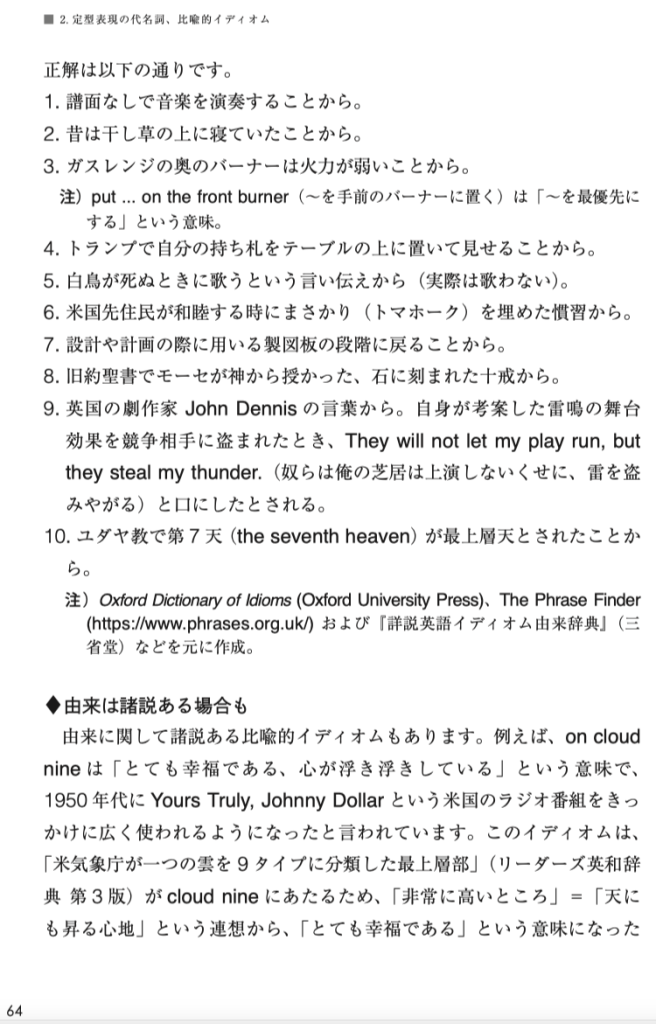

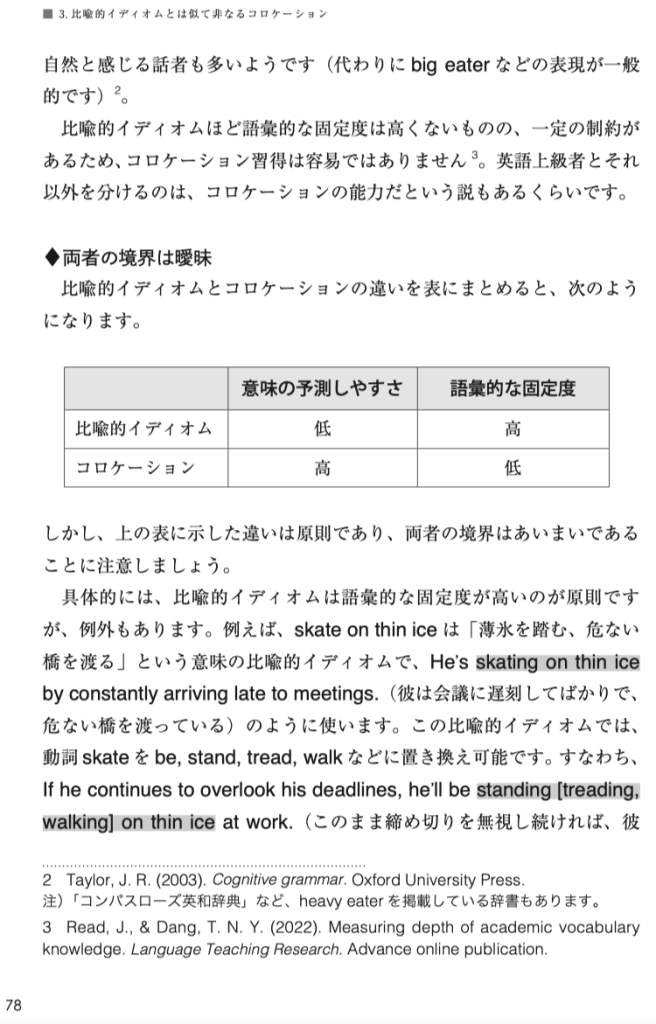

・「イディオム」と「コロケーション」の違いを説明できますか?

・kick the bucketは「首つり自殺をしようとする人がバケツの上に乗り、それを足で蹴ることで死んだため、 『死ぬ』という意味になった」と一般的に考えられているが、この説に信憑性はなさそう

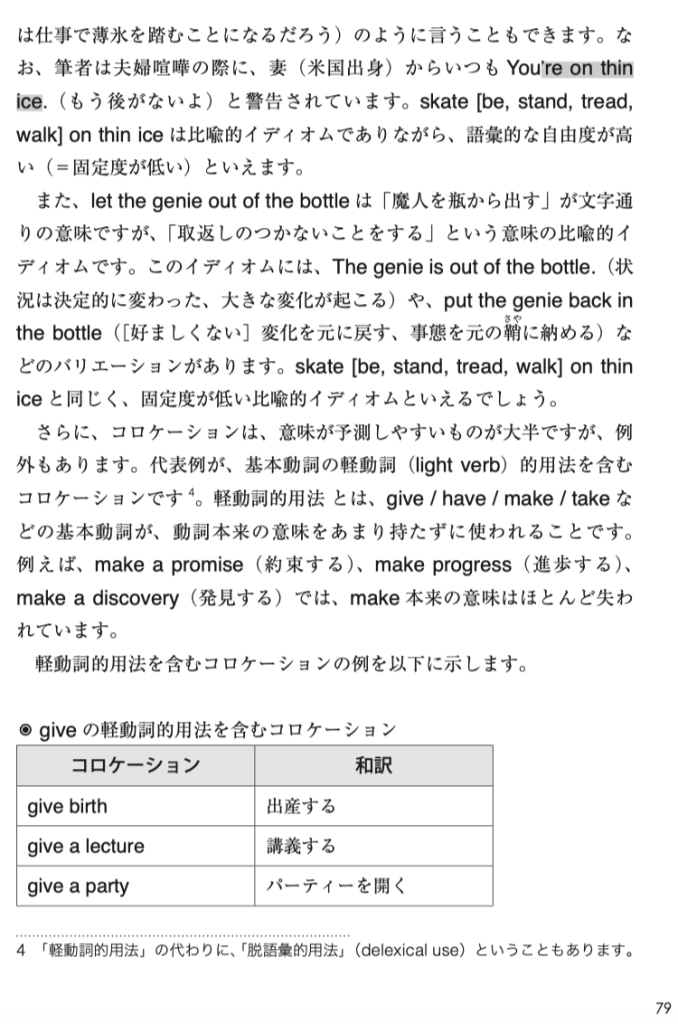

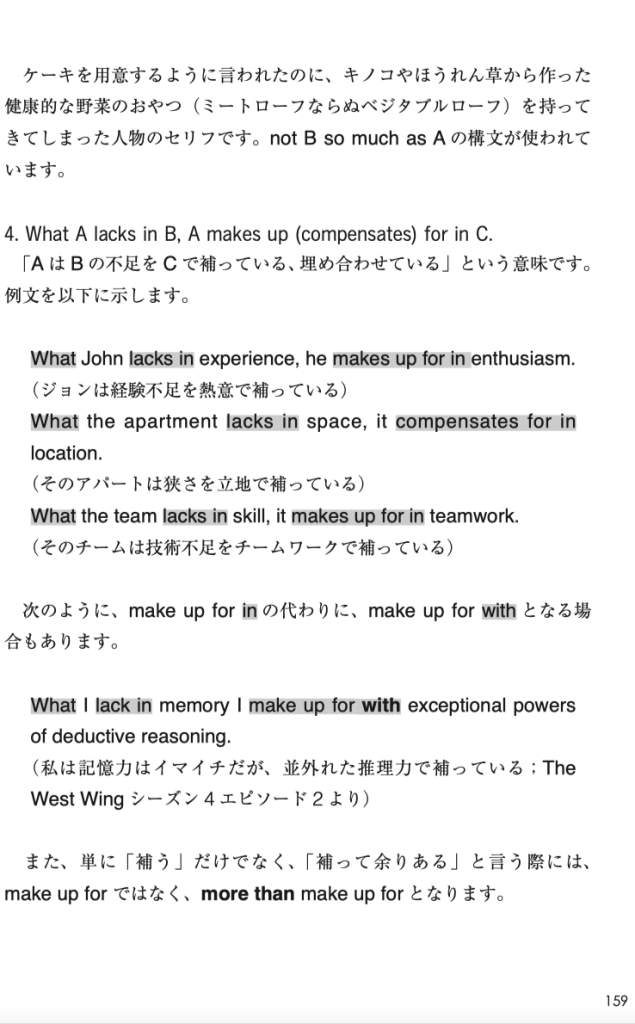

・なぜ母語話者はdecideやlieの代わりにわざわざmake a decisionやtell a lieと言うのか

・英語学習者にとって句動詞が難しい3つの理由

・ladies and gentlemenとは言うが、gentlemen and ladiesとは言わない理由

・a green houseとa greenhouseの違い

・定型表現の厄介な4つの特徴

・「M & M’s」と「ロックンロール」の意外な関係

・take a day offの反対はtake a day on?

第3章 4技能を伸ばす定型表現の学習法

・多読・多聴の効果を高めるための工夫

・『アグレッシブ烈子』で学ぶ英語定型表現

・Webサイトの活用

・熟語集の活用

・和訳の活用

・カタカナ英語の活用

・英語母語話者は「ペアルック」や「ペーパードライバー」などの和製英語を理解できるのか?

・スピーキング・ライティングによる定型表現の学習

・まとめ─最重要課題はすでにクリアしている

おわりに

・2002年から2022年までの筆者の半生(ニュージーランドでの5年間や大阪での4年間)を勝手に振り返る

・謝辞

書籍で紹介しているwebサイト

本書籍では、定型表現学習に役立つwebサイトを多数ご紹介しています。以下はその一部です。

IDIOM Search

English-Corpora.org

Sketch Engine

Language Reactor

AWSuM

ColloCaid

Google Ngram Viewer

Youglish

Netspeak

Just the Word

英辞郎

全国の書店、およびアマゾンなどのオンライン書店で発売中です。

英語は決まり文句が8割 今日から役立つ「定型表現」学習法

アマゾンではKindle版も発売中です。Kindle版(825円)の方が書籍(990円)よりもお買い得です。

どうぞよろしくお願いいたします!

PS 書籍の帯には「最小の努力でネイティブに近づく英語学習の新定番」という宣伝文句が書かれていますが、母語話者を理想とすることが望ましいかについては様々な意見があります。

また、以下の論文で論じられているように、「母語話者」(native speakers)や「非母語話者」(non-native speakers)という用語自体が不適切であるという指摘もあります。

Dewaele, J.-M. (2018). Why the dichotomy ‘L1 versus LX user’ is better than ‘native versus non-native speaker.’ Applied Linguistics, 39, 236–240.

詳しくは、書籍の第1章をご参照ください。